编者按:近期,上海市启动“十五五”规划“百家访谈、万家调研”活动,广泛征集社会各界对“十五五”规划编制的意见建议。解放日报·上观新闻与上海市发展改革委共同开展对战略科学家、决策咨询专家的深度访谈,受访专家作为各自领域的顶尖人才,既有对相关行业的一线观察,更有面向未来的战略思考,共同助力上海“十五五”规划编制工作。

人物简介:刘元春,经济学博士,中共党员,教授。现任上海财经大学校长、党委副书记。

主要研究领域:开放宏观经济学;货币政策与通货膨胀;中国经济增长。

要聚焦关系大国竞争的未来产业

记者:结合“五大中心”建设,上海的“十五五”规划应该如何突出产业特色?

刘元春:上海“十五五”规划中的产业特色,必须聚焦在国际科创中心。虽然“五大中心”里面,科创中心是后来提出来的,但国际科创中心的建设是引领性的、战略性的,也是先导性的,必须对标世界最顶级的城市与地区。

因此,展望“十五五”,上海的科技创新毫无疑问要有新布局、新高度。

一方面,基础研发平台的建设要适应第四次技术与产业革命,满足未来几十年中国突破“卡脖子”技术方面的要求,在产业链、供应链方面具有引领性。另一方面,要形成科技与产业的场景式驱动的平台。第四次科技与产业革命中,不仅是创新的逻辑发生了变化,实际上它的载体也发生了重大的变化。大量的创新不再是简单地从实验室到实验室,而是场景驱动,甚至是产业驱动。

所以在科创中心的建设中,不仅要真正地激发高校等研究性机构的积极性,还必须聚焦战略性新兴产业,实现基础研发向产业化、商业化的转化。这个转化,对机制体制的创新,对相关资本、金融的支持和引导,都提出了很高的要求。

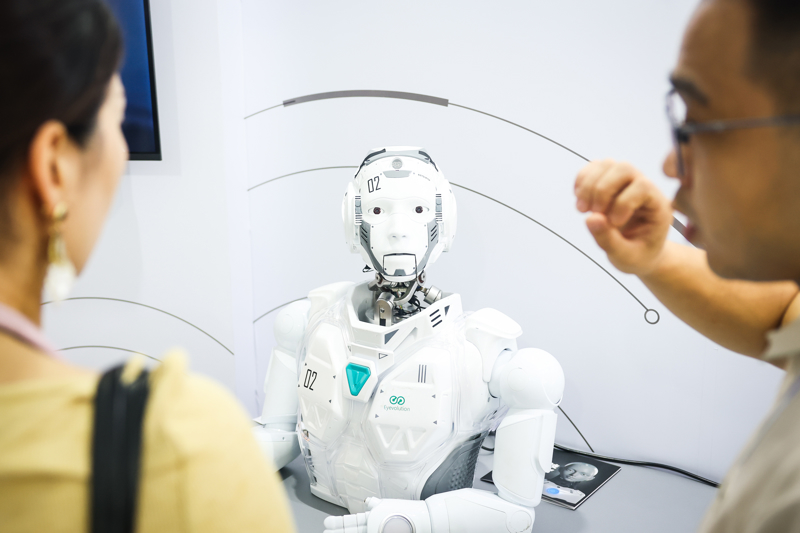

2025外滩大会“机器人小镇”集合了国内多地机器人创新中心的产品。摄影:海沙尔

2025外滩大会“机器人小镇”集合了国内多地机器人创新中心的产品。摄影:海沙尔

记者:谈到科创,周边省市都很“卷”,上海应如何找准发力点?

刘元春:一个客观数据是,上海2024年GDP为5.39万亿,人均GDP是21.71万元/人,密度很高;但江苏的GDP已经达到13.7万亿了,是我们的两倍,浙江也超过了9万亿。它们作为一个省,相关产业布局是以省为考量的,而上海是一个市。

因此,上海的产业化布局,要考虑和周边的互补,并吸取不同科创模式的优点,而不是同质竞争,为了“卷”而“卷”。

上海科创模式以模速空间、张江高科技园区和G60科创云廊为代表,具有独特性和优势地位;但同时,长三角地区的杭州模式、合肥模式以及苏州模式,也值得上海重点观察,对比它们在科创上面的一些新举措、新布局,重新审视长三角在未来5—10年间产业竞争的新格局。

另外,上海产业布局的引领性,不仅仅是原有产业的升级,更要聚焦于未来产业,尤其是关系大国竞争的未来产业,服务于国家战略。这不仅是对上海的要求,也是上海的机会。

在“十五五”规划中,上海对未来产业相关的机制体制上,应该有更大程度的改革,与长三角其他省份之间,形成一种既有紧密联系、又有错位竞争的发展格局,要有真正的战略眼光,而不是急功近利。

成为现代风险管理的压力测试地

记者:作为经济学家,您认为上海的金融中心建设和科创中心建设如何更好结合?

刘元春:现代金融很重要的核心,是五篇大文章:科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融。这里面,“科技金融”是领头的。如果不能实现科技赋能金融,使金融形态、资源配置和定价实现现代化,那我们的绿色金融、普惠金融等也都做不出来。因此,科技对金融不仅仅是赋能,也是金融现代化的核心,更是国际金融中心建设最为重要的一环。

而上海之所以在科创战略国家层面的定位如此重要,一个超级优势就是来源于金融,来源于金融科技上面的人才储备和人才培养体系。未来上海要继续巩固这个优势,并推出新的举措,包括像AI金融大模型、加密资产、加密金融等相关场景打造和人才的培养。

浦东新区正建设成为标杆性金融科技集聚区。摄影:笪曦

浦东新区正建设成为标杆性金融科技集聚区。摄影:笪曦

记者:各级政府多次强调“壮大耐心资本”,上海也推动设立了总规模千亿的产业投资母基金,如何更好发挥科创基金的作用?

刘元春:科创基金要有效发挥市场的力量,一方面,要发挥市场基金对于技术创新、产业化和商业化的敏感性,另外一方面,则要发挥政府在耐心资本上的引导和示范作用。

这两种类型的资本要有很好的合作,可以参考其他地区的一些案例。比如深圳的深创投,其规模并不大,但是它通过灵活的合作机制,全面放大了杠杆效应,驾驭的市场资金达到几万亿,使得市场型的管理体系、资金,能够深度融入到它的体系之中。

如果简单地用政府主导型基金替代市场基金,那一定会出现很多问题。目前上海的民营企业占比相对偏低,但是创新力比较强的城市,深圳、杭州这些地方,民营经济的比重都是超过60%的。这一点,将会是下一步区域科创竞争的关键。

记者:在新安全格局与新发展格局里,上海科创中心要如何定位?

刘元春:在大国竞争、全球化逆转、地缘冲突加剧的大环境下,上海的定位,首先是国内大循环与国际大循环交汇的枢纽。一方面,上海要成为国内大循环的排头兵,另外一方面,还要成为国内大循环融入国际大循环的关键桥头堡。

其次,在国家应对未来风险、特别是第四次技术与产业革命所带来的不确定性时,上海要用更为开放、积极和包容的态度,成为国内科技创新的试验田,和现代风险管理的压力测试地,比如稳定币、合成生物等新生事物与科技方面,上海能否在政策安排下“先行先试”,抓住机会与欧洲、美国拉开差距。

数智化时代的人才应是复合型的

记者:目前社会上对理工科人才培养讨论很多,您对此怎么看?上海应建立怎样的人才培养体系?

刘元春:历史上每次科技革命,具有颠覆性创新的科技人才只是一方面,更重要的是,要有一批能通过产业化、商业化的方式,去支持和普及这些技术的人才,这是科技革命的关键。

真正的大国,一定要使科技创新能够应用于产业升级和商业模式构建,形成良性的循环。比如第二次科技革命,源头是英国,但真正产业化的是德国。现在美国也很担心,虽然颠覆性的技术创新多数仍在美国,但商业化、场景化的应用,极有可能在中国。

所以,科技创新不是一窝蜂地去培养顶级科学家,这也不是一天两天就能培养出来的。而是要培养大量能理解新一轮产业革命,具备集成创新、技术转化、新商业场景及商业模式构建能力的人才。比如在AI领域,研究大模型的人才并不要那么多,但研究垂直领域应用的人,实际需求更多。

这些人才,不仅要有数字时代的科学素养,还要有商业场景构建、经济金融、文化人文的素养。简单用理工或文科来区分的单一技能标准,已难以匹配数智化浪潮下的人才需求。

上海财经大学深度推进数智新财经人才培养体系改革创新。来源:受访者提供。

上海财经大学深度推进数智新财经人才培养体系改革创新。来源:受访者提供。

记者:上海财经大学提出“筑牢数智底座”、“厚植人文情怀”,是基于什么样的思路?

刘元春:以人工智能为代表的技术,对金融产生了剧烈冲击,还用传统的金融学教科书、金融学案例来培养人才,是不可能适应未来金融业发展的。

我们要培养的金融人才,一方面,是具有科学素养的,能够掌握AI,能够理解新技术产生的新逻辑;更重要的是,他还对未来数字时代的一些新场景有深入研究、能进行全方位的模拟,从而总结出未来数字时代金融资源配置的新规律。

教育是为未来进行布局。我们要看到下一个时代在生产体系、生产模式、社会构建、伦理体系等方面产生的新问题和新需求;这种认识和眼光,决定了我们在教育体系、人才体系上的先导性。

融丰配资-配资炒股平台网-配资合作-如何配资炒股提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:全国股票配资公司排名出炉店名" poor man 贫穷咖啡"让人过目不忘

- 下一篇:没有了